09.07.2003 © Kurt-Willi Julius

09.07.2003 © Kurt-Willi Julius

27 Hainstraße Nr. 31

(dol) In der Hainstraße war die ehemalige Judenschule. Unten war die Schule, oben wohnte der jüdische Lehrer. Er hatte zwei Kinder. Sein Auto schoben die „Hitlerjungen" in den Teich. Möbel, Betten usw. warfen sie aus dem Fenster. Der Lehrer wurde „abgeholt". Seine Frau ging mit den Kindern nach Kirchhain, von wo sie stammte. Sie war eine bildschöne Frau.

Der Neubau der jüdischen Schule war erst 1913 eingeweiht worden. Davor befand sich die Schule in den Räumen der Synagoge im Scharwinkel. Der letzte Lehrer der Schule, Ferdinand Stern, war ebenfalls der Rabbiner der jüdischen Gemeinde. Er wohnte mit seiner Frau und seinen drei Kindern im oberen Geschoß der Schule. Herr Stern wurde am Morgen der Reichspogromnacht wie alle anderen jüdischen Männer im Landkreis verhaftet und im Gefängnis des Frankenberger Amtsgerichtes inhaftiert. Am selben Tag, am 10.11.1938, wurde die Schule verwüstet.

Als 13jähriger erlebte Heinrich Schwaner die Zerstörung der Schule. 40 Jahre danach veröffentlichte er seine persönlichen Erinnerungen in einem Leserbrief. Er reagierte damit auf den Zeitungsartikel „Bürger verhinderten Abbrennen der Synagoge" vom 9.11.1978, in dem zum ersten Mal in der HNA berichtet wurde, daß es auch in Frankenberg einmal jüdische Einwohner gab.

„Die Judenschule war dagegen bis zum Mittag des 10.11. noch unversehrt. Den Lehrer der Schule, Herrn Leo Stern, auch Rabbiner der jüdischen Gemeinde, hatte man schon in den frühen Morgenstunden wegen angeblichen Spionageverdachts verhaftet. Er konnte daher nicht Zeuge der Plünderung und Demolierung seiner Wohnung sein. Sein Auto, einen kleinen BMW, hatte ein in der Nähe wohnender SS-Mann in die Teichwiesen (heute Liegewiesen des Schwimmbades) gefahren und angezündet. Erst gegen 12.15 Uhr wurde die Schule, man höre und staune, von den 13jährigen Jungen einer Klasse der damaligen Stadtschule (heute Ortenbergschule), demoliert. Sie hatten während des damals üblichen politischen Unterrichts von der Zerstörung der Synagogen, aus Rache für die Ermordung des Botschaftssekretärs in Paris gehört. Diese Schulkinder waren durch die damaligen Medien so verhetzt, daß sie nach dem Unterricht spontan, ohne Mittagessen zur Judenschule stürmten. Gegen 13.00 Uhr wurden sie durch die Schüler der damaligen Landwirtschaftsschule „unterstützt". Frau Stern war zuvor mit ihren Kindern und unter Mitnahme des Schmucks und anderer Wertsachen zu Bekannten geflüchtet. Fast alle neugierigen Zuschauer schüttelten nur den Kopf aber keiner hatte den Mut, diese Schulkinder fortzujagen. Erst gegen 15.30 Uhr erschienen einige SS-Männer, die die Schule dann bewachten. Zuvor war ein HJ-Führer in voller Uniform aufgekreuzt. Ich erinnere mich noch genau, daß er sagte, es könnte alles zerschlagen werden, es dürfte aber nichts mitgenommen werden...

Der damalige Rektor der Stadtschule, Herr Mausehund, war über die Ausschreitungen seiner Schüler schwer empört. Die einzige Strafe, die er erteilen konnte, war eine Moralpredigt am nächsten Tag, die sich gewaschen hatte...".

(kin) Das Haus Hainstraße 31 war die Israelitische Schule in Frankenberg. Unten befanden sich die Schulräume, darüber eine geräumige Fünf-Zimmer-Wohnung für die Lehrerfamilie. Seit 1919 war Ferdinand Stern aus Zwesten der Lehrer der israelitischen Schule. In diesem Jahr war er aus Volkmarsen nach Frankenberg gezogen.

1921 heiratete der Lehrer Ferdinand Stern die bildschöne 24-jährige Martha Katz aus Arolsen. Das Ehepaar bekam fünf Kinder: Helmut (geboren 1922), Manfred (1923), Bertha Lieselotte (1925), Richard Josef (1932) und Max Heinz (1936).

Während der Kristallnacht im November 1938 kam es zu schwersten Ausschreitungen gegen die Familie Stern und zur Zerstörung ihrer Wohnung. Ferdinand Stern, 48 Jahre alt, wurde mit vielen anderen jüdischen Männern in das KZ Buchenwald bei Weimar verschleppt. Kurz nach seiner Ankunft dort starb er an den Folgen der brutalen Misshandlungen in Frankenberg am 14. November 1938.

Frau Stern stand nun mit ihren Kindern alleine. Der älteste Sohn Manfred war bereits seit 1937 zur Berufsausbildung in Frankfurt. Frau Stern zog Mitte Februar 1939 mit ihrer 13-jährigen Tochter Lieselotte und den beiden kleinen sieben und zwei Jahre alten Söhnen Richard und Max nach Frankfurt zu einem Neffen ihres Mannes - Maurerstraße 36, 2. Stock, ist auf der Karteikarte in Frankenberg zu lesen. Sie machte eine Ausbildung als Schneiderin und bemühte sich um Auswanderung. Lieselotte und Helmut Stern entkommen aus Deutschland.

Im Mai 1942 wird Martha Stern zusammen mit ihren drei Söhnen Manfred, 19 Jahre alt, Richard (10) und Max Heinz (5) aus ihrer Frankfurter Wohnung in der Weberstraße 7 im zweiten Stock verschleppt. Von der Frankfurter Großmarkthalle gab es einen Massentransport in das besetzte Polen, nach Lublin. Dort musste der Sohn Manfred Stern vermutlich wie alle Männer zwischen 15 und 50 Jahren den Zug verlassen. Er wurde in das nahe gelegene Konzentrationslager Majdanek gebracht, wo er aufgrund der schweren Lebens- und Arbeitsbedingungen in den folgenden Wochen zu Tode gekommen sein muss.

Der Zug mit den Frauen, Kindern und alten Männern fuhr in das Vernichtungslager Sobibor, wo das Öffnen der Zugtüren bedeutete, dass alle Personen zwei Stunden später in den Gaskammern, in die sie unter größten Täuschungen geführt wurden, vergast worden waren - so auch Martha Stern mit den beiden Söhnen Richard und Max.

Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig erinnern an die Bewohner des Hauses Hainstraße. 31:

• Ferdinand Stern - *16.10.1890 in Zwesten - ermordet 14.11.1938 KZ Buchenwald

• Martha Stern geb. Katz - *30.9.1897 in Arolsen - ermordet 1942 Vernichtungslager Sobibor

• Manfred Stern - *4.6.1923 in Frankenberg - ermordet 1942 KZ Majdanek

• Richard Josef Stern - *9.1.1932 in Frankenberg - ermordet 1942 Vernichtungslager Sobibor

• Max Heinz Stern - *2.9.1936 in Marburg - ermordet 1942 Vernichtungslager Sobibor

• Ida Katz geb. Schartenberg - ∗1873 - ermordet 6.3.1943 KZ Theresienstadt

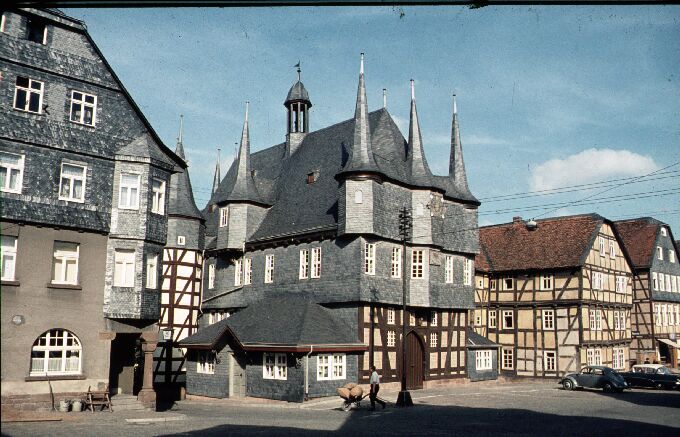

Totenkirche (abgebrochen), re hinten Hainstraße 31; 1960er Jahre © Horst Neugebauer

Totenkirche (abgebrochen), re hinten Hainstraße 31; 1960er Jahre © Horst Neugebauer

09.07.2003 © Kurt-Willi Julius

09.07.2003 © Kurt-Willi Julius

21.03.2006 © Kurt-Willi Julius

21.03.2006 © Kurt-Willi Julius

09.07.2003 © Kurt-Willi Julius

09.07.2003 © Kurt-Willi Julius

Das demolierte Auto des Lehrers (vgl. nebenst. Text) Repro: Karl-Hermann Völker

Das demolierte Auto des Lehrers (vgl. nebenst. Text) Repro: Karl-Hermann Völker

Kennkarte von Martha Stern Repro: Karl-Hermann Völker

Kennkarte von Martha Stern Repro: Karl-Hermann Völker

21.03.2006 © Kurt-Willi Julius

21.03.2006 © Kurt-Willi Julius

GeorgDerReisende, Stolperstein Ida Katz, 1, Hainstraße 31, Frankenberg, Landkreis Waldeck-Frankenberg, CC BY-SA 4.0

GeorgDerReisende, Stolperstein Ida Katz, 1, Hainstraße 31, Frankenberg, Landkreis Waldeck-Frankenberg, CC BY-SA 4.0

23.03.2006 © Kurt-Willi Julius

23.03.2006 © Kurt-Willi Julius 24.05.2006 © Kurt-Willi Julius

24.05.2006 © Kurt-Willi Julius 01.03.2007 © Kurt-Willi Julius

01.03.2007 © Kurt-Willi Julius

23.03.2006 © Kurt-Willi Julius

23.03.2006 © Kurt-Willi Julius Steingasse 19 vor der Renovierung; 1950 (Wissemann 1994, S. 237)

Steingasse 19 vor der Renovierung; 1950 (Wissemann 1994, S. 237) von li: Steingasse 17/ 19; 24.05.2006 © Kurt-Willi Julius

von li: Steingasse 17/ 19; 24.05.2006 © Kurt-Willi Julius 23.03.2006 © Kurt-Willi Julius

23.03.2006 © Kurt-Willi Julius 24.05.2006 © Kurt-Willi Julius

24.05.2006 © Kurt-Willi Julius 24.05.2006 © Kurt-Willi Julius

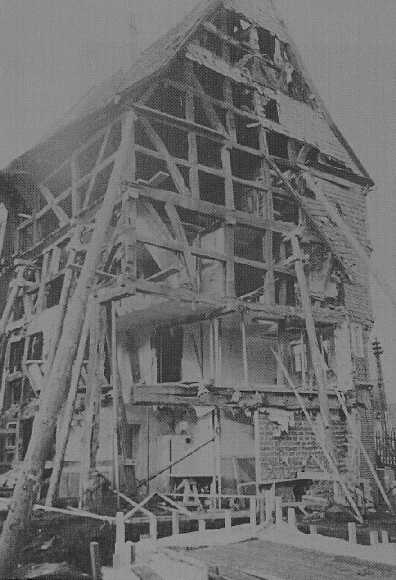

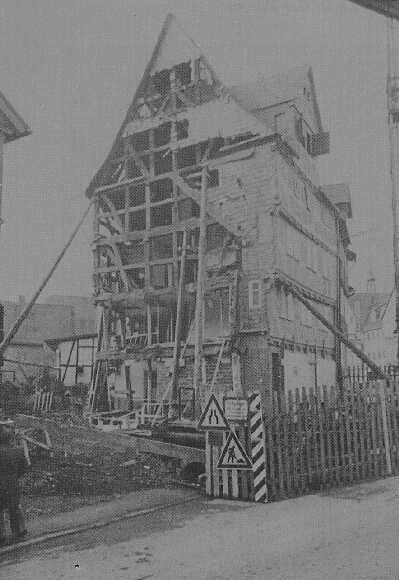

24.05.2006 © Kurt-Willi Julius Abbruch 1966 Foto: Rothermund, Frankenb. (Magistrat... 1979, S. 99)

Abbruch 1966 Foto: Rothermund, Frankenb. (Magistrat... 1979, S. 99) 60er Jahre © Horst Neugebauer

60er Jahre © Horst Neugebauer 60er Jahre © Horst Neugebauer

60er Jahre © Horst Neugebauer 60er Jahre © Horst Neugebauer

60er Jahre © Horst Neugebauer nach der Sanierung; (Magistrat... 1979, S. 95)

nach der Sanierung; (Magistrat... 1979, S. 95) 23.03.2006 © Kurt-Willi Julius

23.03.2006 © Kurt-Willi Julius 23.03.2006 © Kurt-Willi Julius

23.03.2006 © Kurt-Willi Julius 23.07.2003 © Kurt-Willi Julius

23.07.2003 © Kurt-Willi Julius vor der Restaurierung; 1985 (Wissemann 1994, S. 148)

vor der Restaurierung; 1985 (Wissemann 1994, S. 148) während der Restaurierung; 1991 (Wissemann 1994, S. 148)

während der Restaurierung; 1991 (Wissemann 1994, S. 148) nach der Restaurierung; 1993 (Wissemann 1994, S. 148)

nach der Restaurierung; 1993 (Wissemann 1994, S. 148) Obermarkt 14, 16, 18; 23.07.2003 © Kurt-Willi Julius

Obermarkt 14, 16, 18; 23.07.2003 © Kurt-Willi Julius 01.03.2007 © Kurt-Willi Julius

01.03.2007 © Kurt-Willi Julius 21.03.2006 © Kurt-Willi Julius

21.03.2006 © Kurt-Willi Julius vor der Restaurierung; 1986 (Wissemann 1994, S. 146)

vor der Restaurierung; 1986 (Wissemann 1994, S. 146) vor der Restaurierung; 1987 (Wissemann 1994, S. 146)

vor der Restaurierung; 1987 (Wissemann 1994, S. 146) während der Restaurierung 1989 (Wissemann 1994, S. 146)

während der Restaurierung 1989 (Wissemann 1994, S. 146) nach der Restaurierung; 1993 (Wissemann 1994, S. 146)

nach der Restaurierung; 1993 (Wissemann 1994, S. 146) 21.03.2006 © Kurt-Willi Julius

21.03.2006 © Kurt-Willi Julius  23.03.2006 © Kurt-Willi Julius

23.03.2006 © Kurt-Willi Julius Abbruch 1979 Foto: Rothermund Frankenberg (Magistrat... 1979, S. 95)

Abbruch 1979 Foto: Rothermund Frankenberg (Magistrat... 1979, S. 95) 1960er Jahre © Horst Neugebauer

1960er Jahre © Horst Neugebauer © Kurt-Willi Julius

© Kurt-Willi Julius 22.03.2006 © Kurt-Willi Julius

22.03.2006 © Kurt-Willi Julius um 1890 (Magistrat... 1979, S. 92)

um 1890 (Magistrat... 1979, S. 92) 1926 (Magistrat... 1979, S. 92)

1926 (Magistrat... 1979, S. 92) um 1938 (Magistrat... 1979, S. 92)

um 1938 (Magistrat... 1979, S. 92) 1974 (Magistrat... 1979, S. 92)

1974 (Magistrat... 1979, S. 92) während der Modernisierung; 1975/76 (Magistrat... 1979, S. 91)

während der Modernisierung; 1975/76 (Magistrat... 1979, S. 91) während der Modernisierung; 1975/76 (Magistrat... 1979, S. 91)

während der Modernisierung; 1975/76 (Magistrat... 1979, S. 91) 24.05.2006 © Kurt-Willi Julius

24.05.2006 © Kurt-Willi Julius 01.03.2007 © Kurt-Willi Julius

01.03.2007 © Kurt-Willi Julius 09.07.2003 © Kurt-Willi Julius

09.07.2003 © Kurt-Willi Julius Totenkirche (abgebrochen), re hinten Hainstraße 31; 1960er Jahre © Horst Neugebauer

Totenkirche (abgebrochen), re hinten Hainstraße 31; 1960er Jahre © Horst Neugebauer 09.07.2003 © Kurt-Willi Julius

09.07.2003 © Kurt-Willi Julius 21.03.2006 © Kurt-Willi Julius

21.03.2006 © Kurt-Willi Julius 09.07.2003 © Kurt-Willi Julius

09.07.2003 © Kurt-Willi Julius Das demolierte Auto des Lehrers (vgl. nebenst. Text) Repro: Karl-Hermann Völker

Das demolierte Auto des Lehrers (vgl. nebenst. Text) Repro: Karl-Hermann Völker Kennkarte von Martha Stern Repro: Karl-Hermann Völker

Kennkarte von Martha Stern Repro: Karl-Hermann Völker 21.03.2006 © Kurt-Willi Julius

21.03.2006 © Kurt-Willi Julius