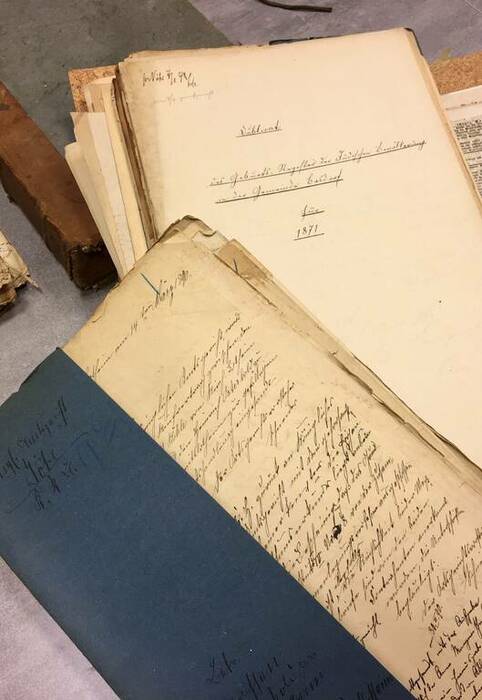

Das Mahnmal am Eingang des Waldlagers mit den Massengräbern für die Opfer von Chelmno. Fotos: karl-heinz stadtler/pr

Korbach/Vöhl – Der damals 18-jährige Leon Weintraub wurde mit einem der letzten Transporte von Lodz nach Auschwitz gebracht und überlebte – mit Glück und aufgrund einer gewissen Chuzpe. Heute wird Weintraub in den Beruflichen Schulen in Korbach und am morgigen Freitag in der ehemaligen Synagoge Vöhl über sein Leben berichten.

15 Jüdinnen und Juden aus Waldeck und Frankenberg wurden im Oktober 1941 in das Ghetto Lodz deportiert. Am 20. Oktober fuhr ein Zug mit mehr als 1100 Juden von Frankfurt in den Osten. In ihm saßen auch Emil Isaak und seine aus Bad Wildungen stammende Frau Sabina, eine geborene Flörsheim, sie hatten in Lich gewohnt. Ob sie in Lodz, in Chelmno oder in Auschwitz starben, ist unbekannt. Leo Neuhof und seine Frau Rosa, geb. Löwenstern, aus Höringhausen stammend, wohnten in Schlüchtern. Für Rosa nennt das Gedenkbuch des Bundesarchivs Lodz als Todesort, ein Datum ist nicht vermerkt. Für Ehemann Leo gibt es keinen Hinweis, wo er starb. Julius Flörsheim, früher in Vöhl Lehrer an der jüdischen Schule, kam zusammen mit seiner Frau Jenny und Sohn Kurt im Frankfurter Zug nach Lodz. Sie wurden in einer ehemaligen Schule untergebracht, wo Julius nach Auskunft eines Überlebenden bereits Anfang 1942 an Entkräftung starb.

Derselbe Zeuge will Kurt Flörsheim im August 1944 in Auschwitz getroffen haben. Das Gedenkbuch des Bundesarchivs teilt mit, dass Kurt Flörsheim am 10. Juli 1944 in Chelmno getötet wurde.

Am 22. Oktober fuhr ein Zug mit 1018 Jüdinnen und Juden von Köln aus nach Lodz. Im Zug saß Johanna Blumenthal, die aus Rosenthal stammte. Sie starb am 10. April 1942 in Lodz. Drei Tage später, am 25. Oktober, startete ein Zug mit 1034 Juden von Hamburg in den Warthegau. In ihm saß Else Daltrop, geb. Baruch, aus Volkmarsen. Wann und wo sie starb, ist unbekannt.

Weitere zwei Tage später wurden 1011 Juden von Düsseldorf abtransportiert. In ihm saßen die aus Adorf stammenden Louis und Klara Kann, geb. Weiler. Sie starb am 11. Mai 1942 in einem Gaswagen im Vernichtungslager Chelmno. Für Louis vermerkt das Gedenkbuch des Bundesarchivs, er sei im September 1942 in Chelmno ermordet worden.

Ein letzter Zug mit Juden aus unserer Region fuhr am 30. Oktober 1941 mit 973 oder 1011 Juden (die Quellen widersprechen sich) von Köln nach Lodz. In ihm saßen die aus Arolsen stammende Grete Löwenstein, geb. Rosenthal, sowie Ernestine, Hermann und Ilse Schwerin aus Mengeringhausen. Grete Löwenstein starb wohl im Mai 1942 in Chelmno, Ernestine Schwerin, geb. Rapp, und Tochter Ilse im Juli 1944 in einem Gaswagen in Chelmno, Hermann Schwerin am 4. Juni 1942 in Lodz.

Nachdem die Wehrmacht am 1. September 1939 Polen überfallen hatte, geriet die jüdische Bevölkerung ins Visier. Über das ganze Land verteilt lebten etwa 3,3 Millionen Juden. In den großen Städten wurden Ghettos eingerichtet, in denen die Juden konzentriert wurden.

Wie im Deutschen Reich gab es auch in Polen überall dort, wo viele Juden lebten, einen „Judenrat“ oder einen Vorstand der jüdischen Gemeinden. Die Deutschen nutzten diese Gremien zur Durchsetzung ihrer Befehle und Maßnahmen. Am 13. Oktober ernannten sie Mordechai Chaim Rumkowski zum „Judenältesten“. Die anderen Mitglieder des Ältestenrates wurden in den nächsten Wochen verhaftet und ermordet.

Am 8. Februar 1940 befahl Polizeipräsident Schäfer die Einrichtung eines Ghettos und den Umzug der Juden dorthin. Der auf deutschen Befehl gegründete jüdische Ordnungsdienst assistierte der deutschen Polizei bei der Umsetzung. Hunderte Juden wurden in diesem Zusammenhang getötet. Am 10. Mai war das Ghetto vollständig abgeriegelt. Über 160 000 Juden lebten hier.

Zur „Germanisierung“ des Warthegaus gehörte die Umbenennung der bisher westpolnischen Städte. Lodz wurde in „Litzmannstadt“ umbenannt, womit der verstorbene NS-Funktionär Karl Litzmann geehrt werden sollte. Das Dorf Chelmno erhielt den Namen „Kulmhof“.

Chelmno: Ermordung im Lastwagen

Ziel der nationalsozialistischen Rassenpolitik war die Vernichtung der Juden. Weil in keinem Land Europas mehr Juden als in Polen lebten, haben die Nationalsozialisten dort ihre Vernichtungslager eingerichtet. Sie entstanden in relativer Nähe zu den Ballungszentren. Das letzte dieser Lager war Treblinka, rund 100 Kilometer nördlich von Warschau. Im östlichen Polen, nahe den Großstädten Lublin, Lemberg (heute Lwow in der Ukraine) und Bialystok wurden gleich zwei dieser Lager, Belzec und Sobibor, 1942 in Betrieb genommen. Auch Auschwitz lag damals im Einzugsbereich vieler Großstädte. Wichtig neben der Zahl der Juden in der Nähe war die Bahnanbindung. Sowohl für den Inlands- wie auch für den Auslandsanschluss waren Bahnlinien wichtig.

Das erste dieser Vernichtungslager allerdings war in Chelmno, etwa 100 Kilometer nordwestlich von Lodz. Im Dezember 1941 begann die Vernichtung dort. Der Tötungsvorgang war anders als in den anderen Lagern: In einem ehemaligen Herrenhaus wurden die Juden aus den umliegenden Dörfern und Städten in den Keller geführt; sie mussten sich entkleiden und sollten über einen langen Flur zur Reinigung und Desinfizierung unter die Dusche gehen. Am Ende des Flurs allerdings war keine Dusche, sondern eine Treppe, die in einen Lastwagen führte. Wenn die Ladefläche voll war, wurde die Tür des luftundurchlässigen Fahrzeugs geschlossen, der Fahrer kroch unter den Wagen und schloss einen Schlauch vom Auspuff an eine Öffnung an, die direkt in den Wagen führte. Er ließ den Motor an und tötete so die Insassen des Wagens. Dann fuhr er den Lkw in einen nahe gelegenen Wald, wo Arbeitsjuden die Leichen aus dem Wagen holten und in ein vorbereitetes Massengrab warfen. red